Sicherer Umgang mit künstlicher Intelligenz im Unternehmensalltag

Was darf Ki im Unternehmen?

Einleitung

Wir haben in unserem ersten Artikel bereit einen kurzen Überblick darüber gegeben, was genau eigentlich unter Künstliche Intelligenzen (KI) verstanden wird und haben in diesem Rahmen die Verordnung zur Regulierung von KI den sogenannten Artificial Intelligence Act (AI Act) beleuchtet.

Im Nachfolgenden möchten wir noch tiefer ins Detail gehen und Darstellen wie man KI im Unternehmen einsetzten kann.

Künstliche Intelligenzen sind heute aus dem Unternehmensalltag nicht mehr wegzudenken. Sie ermöglichen Innovation, Effizienz und könnten europäischen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Mit dem AI Act soll ein Regelwerk für den sicheren Umgang mit Künstlichen Intelligenzen in der Europäischen Union festgelegt werden (dazu haben wir bereits in unserem ersten Artikel Stellung genommen.). Adressaten dieses Gesetzes sind nicht nur die Entwickler von KI, sondern auch Unternehmen, die KI nutzen. Welche laut Lars Klingholz, Leiter Künstliche Intelligenz beim Digitalverband Bitcom, ein Großteil der europäischen Unternehmen sein. Der Verband begrüßt jedoch den AI Act und sieht ihn als Möglichkeit nachhaltig KI einzusetzen.

Wie kann man Künstliche Intelligenzen im Unternehmen nutzen?

Ob in Form eines Chatbot im Bereich des Kundenservice, zur Auswertung von Kundenbewertungen, in Gestalt von Robotern in der Fabrikation oder gar Tools zur Zusammenfassung von Kundengesprächen, die Einsatzmöglichkeiten von KI in Unternehmen sind vielfältig.

KI ist in der Lage, ganze Aufgabenbereiche selbständig zu übernehmen und kann dabei helfen, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, Vertriebswege zu optimieren und die Produktionsleistung zu steigern. Das Europäische Parlament hofft, dass dies zu einer positiven Entwicklung in Sektoren führen wird, die bereits in der Europäischen Union etabliert sind, wie Maschinenbau, Landwirtschaft, Gesundheitswesen oder auch Mode.

Im Bereich Human Resources kann KI beispielsweise bei der Einstellung neuer Mitarbeiter:innen unterstützen, indem sie das gesamte Verfahren der Stellenausschreibung, der Durchführung des Bewerbungsgesprächs und der Auswahl der Teilnehmenden übernimmt. Einzig die Entscheidung, welcher Kandidat eingestellt wird, muss dann nur noch der Arbeitgebende treffen, da automatisierte Einzelentscheidungen nach Art. 22 DS-GVO verboten sind.

Das Thema Videoüberwachung, insbesondere im Unternehmenskontext ist hingegen heikel und nicht selten mit Stolperfallen für den Arbeitgeber verbunden. Während bei Berufen mit hohem Berufsrisiko, beispielsweise bei der Polizei, KI zur Wahrung des persönlichen Schutzes verwendet wird, ist KI in anderen Bereichen in der Lage die Erstellung von Leistungs- und Bewegungsprofile der Mitarbeitenden zu ermöglichen. Dies stellt jedoch regelmäßig einen nicht notwendigen Eingriff in die Rechte und Freiheiten der Mitarbeitenden dar und soll daher künftig durch das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz besser geregelt werden.

Bei der Nutzung von KI am Arbeitsplatz kann sich auch ein Konflikt mit der Informationspflicht des Arbeitsgebers gegenüber den Arbeitnehmenden ergeben. Neben der Information darüber, dass mit KI gearbeitet wird, ist auch die Offenlegung des Aufbaus und die Funktionsweise des Algorithmus der KI nötig. Oftmals arbeiten Unternehmen jedoch mit KI-Anwendungen anderer Unternehmen, deren Algorithmus ein Geschäftsgeheimnis ist und haben daher selbst keine Kenntnis über die konkrete Funktionsweise der KI. Hieraus kann sich dann ein Informationsdefizit des Arbeitgebers gegenüber den Arbeitnehmenden ergeben.

Künstliche Intelligenzen sind imstande, zahlreiche Aufgaben übernehmen. Wie sieht es mit den Arbeitsplätzen aus?

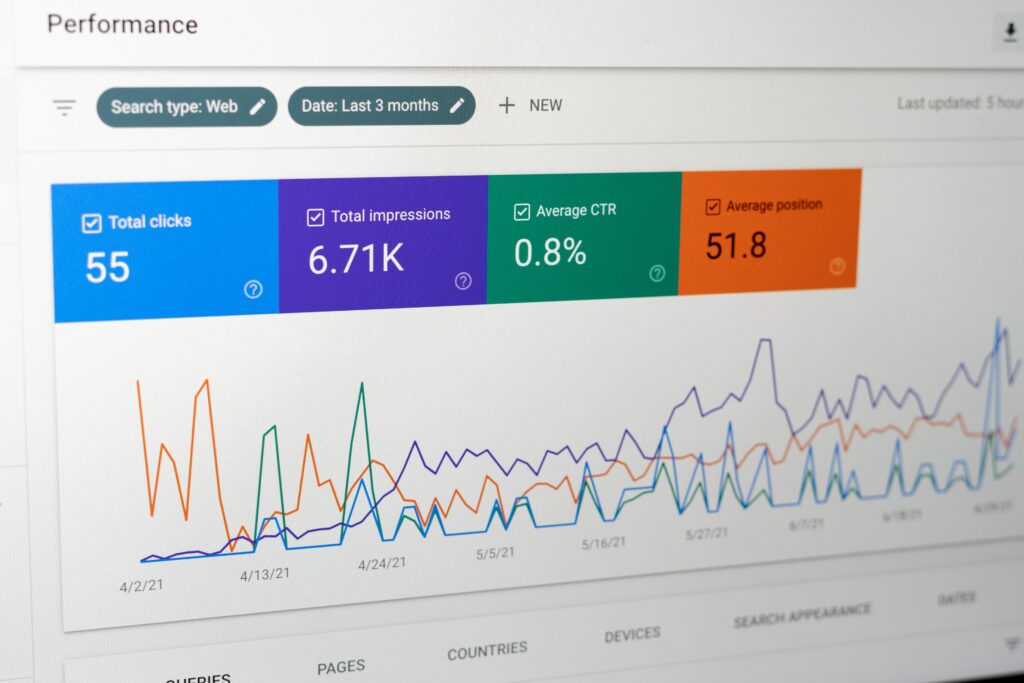

Bei vielen Arbeitnehmenden besteht nach wie vor die Sorge aufgrund von KI ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Künstliche Intelligenzen sind stetig in der Entwicklung und erweitern daher täglich ihr Wissen und ihre Fähigkeiten. Während einige Ökonomen dies für Berufe mit routinierten Tätigkeiten vorhersagen, sehen andere das Problem eher bei den fehlenden Investitionen in die Entwicklung von KI, insbesondere in Deutschland. Durch diesen Marktanteilverlust würden viel mehr Arbeitsplätze verloren gehen und nicht etwa durch die Übernahme von Tätigkeiten durch KI. Während in den USA allein im Jahr 2022 47,4 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung Künstlicher Intelligenzen investiert wurde, gefolgt von China mit 13,4 Mrd. US-Dollar, waren es in Deutschland hingegen nur 2,4 Mrd. US-Dollar. Allerdings investierte auch kein anderer EU-Staat mehr.

Welche konkreten Probleme ergeben sich beim Einsatz von KI im Unternehmensalltag?

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) kritisiert in einer Stellungnahme den Einsatz von generativer KI-Anwendungen durch Arbeitnehmende am Arbeitsplatz. Gerade durch die Integration generativer KI in alltäglich genutzte Anwendungen wie Textverarbeitungsprogrammen oder auch Suchmaschinen ist die Hürde für die Nutzung denkbar gering. Arbeitnehmende müssen sich dessen bewusst sein, dass sie auch hier die datenschutzrechtlichen Grundsätze beachten und insbesondere eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung haben müssen. Dabei sind insbesondere Arbeitgeber in der Pflicht, entsprechend zu schulen und ihre Beschäftigten für die Problematik zu sensibilisieren. Die Verwendung solcher Systeme führt zudem häufig zu einem Konflikt mit dem datenschutzrechtlichen Transparenzgebot. Es ist häufig kaum oder gar nicht zu erkennen aus welchem Datenpool die KI ihr Wissen bezieht.

Ein Fall aus den USA zeigt, dass das Wissen der KI auch veraltet oder vielmehr noch die herausgegebenen Informationen falsch sein kann. Ein Anwalt aus den USA hatte mithilfe des Chatbots ChatGPT nach Präzedenzfällen im Zusammenhang mit Verjährungen gesucht. ChatGPT hatte ihm daraufhin falsche Fälle präsentiert. Die KI war in der Lage mithilfe ihres Wissens ganze Fallakten zu erfinden, welche wiederum Verweise auf weitere erfundene Gerichtsurteile enthielten. Das Gericht sah darin einen Täuschungsversuch, welcher gravierende Folgen für den Rechtsanwalt haben könnte.

Kompliziert wird es also vor allem bei der Frage der Haftung. Ob Fehler auf Anwender- oder Programmfehler zurückzuführen sind, kann gegebenenfalls schwierig zu beweisen sein. Auch bei der Generierung von Bildern stellt sich die Frage, wem dieses gehört. Dem Unternehmen, dass die KI eingesetzt hat, dem Mitarbeiter, der die Daten in das System eingespeist hat oder doch dem Entwickler?

Fazit und Ausblick

KI im Unternehmen? Ja oder nein?

Ob der Einsatz von KI-Anwendungen sinnvoll ist, hängt von dem Tätigkeitsbereich ab. Innerhalb der Produktion stellt die Verwendung von KI eher kein Problem dar. Auch für Recherchearbeiten oder im Bewerbungsverfahren kann KI eine Erleichterung darstellen, jedoch sollten die ausgegebenen Informationen anschließend kontrolliert werden.

Bei der Bewertung des Einsatzes von KI muss jedoch klar differenziert werden, ob gerade personenbezogene Daten verwendet werden und basierend darauf abgewogen werden, ob eine Nutzung nicht mit einem zu hohen Risiko verbunden ist. Grundsätzlich können Künstliche Intelligenzen für Unternehmen ein großer Gewinn sein, die Anwendung ist jedoch mit Vorsicht zu genießen.